ETHNOLOGIE CANINE HISTORIQUE Premières images |

.

Introduction à la découverte d'images néolithiques |

.

datations |

||

![]()

*

L'étude des sépultures a montré qu'on peut dire en gros que les relations Homme /Chien incluant des pratiques telles que décrites, datent au moins du Néolithique ( 2eme "âge de la pierre"), étalé d'environ - 10.000 à - 2.000, en comptant large |

C'est

l'âge de l'émergence et de l'expansion de l'art rupestre

au prix d'un changement si bouleversant que d'aucuns

parlent de "révolution néolithique" et que

personne ne comprend vraiment...

Ce qui fait dire à

F. Behn,

dans "l'art

préhistorique en Europe", Histoire de l'art, éd.

Payot, à propos de l'art

rupestre du Levant espagnol,

| ["...] L'art de cette époque offre le plus violent contraste avec l'art précédent, dans les régions franco-cantabriques où il connaissait un très grand épanouissement.....".F.Behn, op.cit, p17 |

Vocabulaire

Selon H.J. Hugot Le Sahara avant le désert, Ed. des Hespérides, 1974,

| "[..] Est dite « rupestre » toute expression graphique, gravure ou peinture, utilisant comme support une paroi rocheuse, indépendamment de sa qualité et de ses dimensions.[..]" Hugot, p. 238 |

L'art paléolithique des grottes du Périgord et autres n'échappe pas à proprement parler à cette définition.

Bien que les

adjectifs qui qualifient ces "deux arts" soient

synonymes, de même que leur nature, ils se trouvent

ainsi opportunément individualisés dans leur

chronologie et leur particularisme qui fait dire à Hugot

à propos de l'art rupestre :

| "[..] Les auteurs en sont, au cours des millénaires les populations les plus diverses, du début du Néolithique à l'Islam. Tous les groupes culturels que ce livre décrit y ont, plus ou moins suivant les cas, contribué."... Hugot, op.cit.,p 238 |

![]()

On va donc

désormais trouver l'art rupestre partout, généralement

moyennement esthétique, mais, par bonheur pour nous,

figuratif et

narratif,

véritable "Journal" des rochers...

| "[..]

L'être humain qui, à l'époque paléolithique,

était rarement représenté devient le centre d'intérêt et l'animal

est toujours en rapport avec l'homme. [..] les reproductions de l'homme, ou de la bête, sont empreintes du plus grand dynamisme. [..]" F.Behn, p18 |

Difficultés d'Analyse

Dans l'ouvrage cité, J.H.Hugot, ne manque pas de souligner la principale difficulté de son interprétation :

| [...]

"des datations

difficiles Mais, précisément, comment déterminer les auteurs, ou du moins l'âge des figurations rupestres, qui peuvent, sur la même paroi, être séparées par plusieurs millénaires ?. Hugot, p240 |

L'étude par les moyens modernes de recherche est en cours et ses conclusions sont encore loin d'être définitives

![]()

C'est

par des exemples sahariens que commencent toujours,

dans la bibliographie générale canine, les figurations

les plus anciennes de l'espèce ..

C'est donc le point de départ de toute analyse de la

question, ce qui ne signifie pas que le sujet soit

définitivement circonscrit au Sahara.

Or comme le souligne Hugot, op.cit. :

| [..] " il n'y a pas d'imagerie rupestre au Sahara avant le Néolithique." (Hugot) |

Mais il faut donner une date au moins approximative à chacune des images et c'est de la plus grande difficulté

| "[...] Henri Lhote .....a beaucoup contribué à leur classement par étages. Bien entendu, dans les détails, ce classement reflète plus une méthode de travail qu'une réalité absolue, au sens scientifique du terme, mais il a le mérite d'exister et nul ne conteste plus d'ailleurs les grandes divisions relatives qu'il propose....Hugot, p239 |

![]()

| "Les

grandes divisions chronologiques [...] Au fil des

millénaires remplissant les époques du

Néolithique et des premiers âges des métaux,

les grandes divisions, à la fois stylistiques et

chronologiques, sur lesquelles tout le monde est

d'accord, sont les suivantes : |

*

|

On

peut lire une partie des discussions sur le sujet dans l'article

de H. Lhote, G.

Camps et G. Souville, « Art rupestre », in 6 | Antilopes

– Arzuges, Aix-en-Provence, Edisud, («

Volumes », no 6) , 1989, accessible en ligne ![]() http://encyclopedieberbere.revues.org/2599

http://encyclopedieberbere.revues.org/2599

Lhote y écrit en particulier :

| "Cet étage est incontestablement le plus ancien dans l’état actuel de nos connaissances. [..] Malheureusement, aucune datation par le C.14 n’est venue, jusqu’ici, dater les buffles et les grands éléphants, tant dans le Sud oranais qu’ailleurs au Sahara. [..] H. Lhote, 1989 |

Muzzolini

| "1)

récuse la notion de période bubaline...... Pour nous, cette prétendue période bubaline n'est qu'un style, une école d'âge déja bovidien" ou "pastoral"...A. Muzzolini, op.cit. |

Les dates (au moins -5000 pour Lhote) lui paraissent également "très hautes"

D'autre part,

pour étayer leur argument de grande ancienneté de cette

période, les premiers auteurs/chercheurs arguaient du

fait que les gravures ne représentent que des animaux

sauvages et sont donc antérieures à l'époque connue

des domestications (à part celle du chien).

Or Jean

Loïc Le Quellec, sur son site : http://rupestres.perso.neuf.fr , art. : "Chasseurs"

et "Pasteurs" au Sahara : " les "Chasseurs

archaïques" fezzanais chassés du paradigme" , souligne que :

| "...parmi ces gravures, la présence de bovins domestiques est bien attestée par des troupeaux accompagnés de personnages, et surtout par des boeufs porteurs, montés, sellés, décorés, tenus en longe et accompagnés de chiens.... J L Le Quellec, 2009 |

Les

discussions sur ces chronologies étant ce qu'elles sont,

elles réservent des conclusions ultérieures changeantes...

Le classement par dates et périodes est aléatoire sauf

plus ou moins relativement, en tenant compte des styles

et écoles.

|

Donc, nous envisagerons séparément gravures et peintures en les classant par date "plausible" pour chacune, de la plus ancienne à la plus récentes .

![]()

Interprétation des sujets

Difficultés qui nous concerne particulièrement :

![]() diagnose de l'espèce

diagnose de l'espèce

nature

réelle des sujets faisant l'objet des figurations et,

en l'occurence, les chiens...

Donc

chien

ou

pas

chien

?

![]() Dans l'ouvrage

déjà cité sur ce site : "L'art de la Préhistoire"

de L-R. Nougier,

Dans l'ouvrage

déjà cité sur ce site : "L'art de la Préhistoire"

de L-R. Nougier,

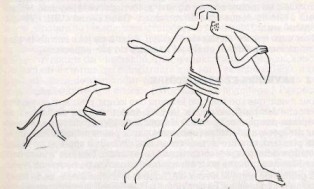

"Plus rares sont les scènes où les chasseurs utilisent les services du chien, comme à Alpera.* Certains ont voulu voir, dans la présence de ce fidèle compagnon de l'homme, un indice chronologique, pour une datation tardive de ces fresques. L'argument ne tient pas.[.]" Nougier, p 258 |

* scène de chasse au cerf peinte dans la Cueva Vieja d'Alpera (Espagne), relevé de J. Cabre Aguilo.)

Discussion: la nature "canine" du dit "chien" de ce document se discute:

N.B.: dans les arts anciens du

Moyen Orient, par exemple, on note que la

différence lion/chien la plus constante dans les

représentations est le "pompon"

terminal de la queue du lion....., |

![]() 2e

exemple : scène de chasse à l'auroch constituant la fig5 de l'article de Majeed Khan, Rock art of Saudi

Arabia, 2013,

www. mdpi.com/journal/arts

2e

exemple : scène de chasse à l'auroch constituant la fig5 de l'article de Majeed Khan, Rock art of Saudi

Arabia, 2013,

www. mdpi.com/journal/arts

sélection dans une photo web ![]()

![]() gravures

neolith.2/Arabie

gravures

neolith.2/Arabie

.

| La caractéristique la plus fiable de

reconnaissance du chien,

précisémment utilisable sur le tableau ci-dessus

pour l'animal de droite est la queue

relevée depuis la base et enroulée

|

Un des

grands "handicap" du chien pour être reconnu

sur les anciennes images réside dans son absence

de corne par

rapport à la plupart des autres animaux domestiques (plus

anciennement domestiqués que cheval ou dromadaire).

Dans les cas de schématisme extrême de certaines

périodes on se contentera donc de parler de "cornus"

ci-dessous

: scannée dans l'ouvrage de H. Lhote : "Les chars rupestres

sahariens", éd. des Hespérides,1982, p 168, fig 54, .avec la légende: [..].époque caballine

[..] Abri de Tassigmet, oued Djerat, Tassili,[..]

relevé de J.Lesage, mission H. Lhote 1959,

Ce dernier exemple fournit en plus, l'occasion de s'interroger sur un autre problème compliquant les interprétations d'images qui est celui des superpositions Ici (ci-dessus): la superposition de scènes dessinées à des moments différents est plausible ... et même probable, En efffet : il y a bien des chiens dans

ce tableau Interprétation

: Si

le relevé est fidèle

: le dessin de cette scène n'est pas d'un seul

jet...... Lévriers

de la même "époque des chars"

Le problème des superpositions

reviendra au fil de nos recherches d'images de

chiens, sous des angles divers : |

|||||||

sous le triple rapport: |

fidélité des relevés fidélité des reproductions fidélité des oeuvres au sujet |

Les

premières images qui nous sont parvenues sont, pour la

plupart, des "relevés" qu'ont publié les

pionniers découvreurs des oeuvres....

Elles soulèvent beaucoup d'interrogations.

exemple

concernant notre sujet canin qui permet de s'interroger ![]()

| 1) Copie de ci dessus, art. Muzzolini cité |

2) relevé issu de "Le

chien", Méry, op. cit.

|

3) scan. sur X.

Przezdziecki "Le destin des Lévriers'" op.cit. lég. : Lévrier accompagnant un chasseur masqué

|

de gauche à droite les

deux premiers sont très semblables mais le

troisième est assez différent, *N.B. : léger doute

pourtant à ce sujet : en effet, le guerrier de

droite, nettement plus allant que les deux de

gauche apparaît peut-être dans un autre doc.

mais sans le chien.... , en tout cas sur la

reproduction observée |

||

.

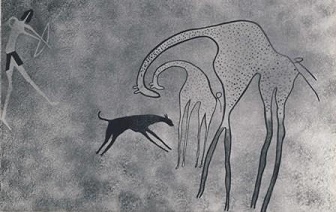

Pour comparaison : sur les

images rupestres ci-dessous nous

pensons que |

||

|

||

|

||

web |

||

Noter

dans tous

les cas de chiens, la proximité et l'interaction

de l'Homme, |

||

Bien sûr, rien ne vaudra désormais les photos, bien que, sans traitements spéciaux des oeuvres sur le terrain, elles soient pour le moment souvent difficiles à interpréter, en attendant des procédés de plus en plus modernes...

B.Q. 2013

révision 2021

![]()